Krause forscht am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er war am 31. Mai 2022 und 1. Juni 2022 Gast an der Philipps-Universität bei der dritten Ausgabe der Marburger Wissenschaftsgespräche. In einem öffentlichen Abendvortrag sprach Krause über „Die genetische Geschichte der Pest: Was wir aus historischen Pandemien lernen können.“

Die Pest, der „Schwarze Tod“, war die bislang größte Pandemie in der Menschheitsgeschichte, die im Mittelalter jeden zweiten Menschen in Europa das Leben kostete. Bis heute bedroht der Erreger Bevölkerungsgruppen in manchen Teilen der Welt, so zum Beispiel in Madagaskar.

Insofern ist es vor allem für die Wissenschaft von großem Interesse, zu verstehen, woher der Erreger kommt, welches Alter er hat, wie er sich über Jahrtausende verändert hat und welche Gene auf welche Weise Resistenzen gegenüber der Pest oder anderen Erregern bewirken.

Beitrag zur Weiterentwicklung der Archäogenetik

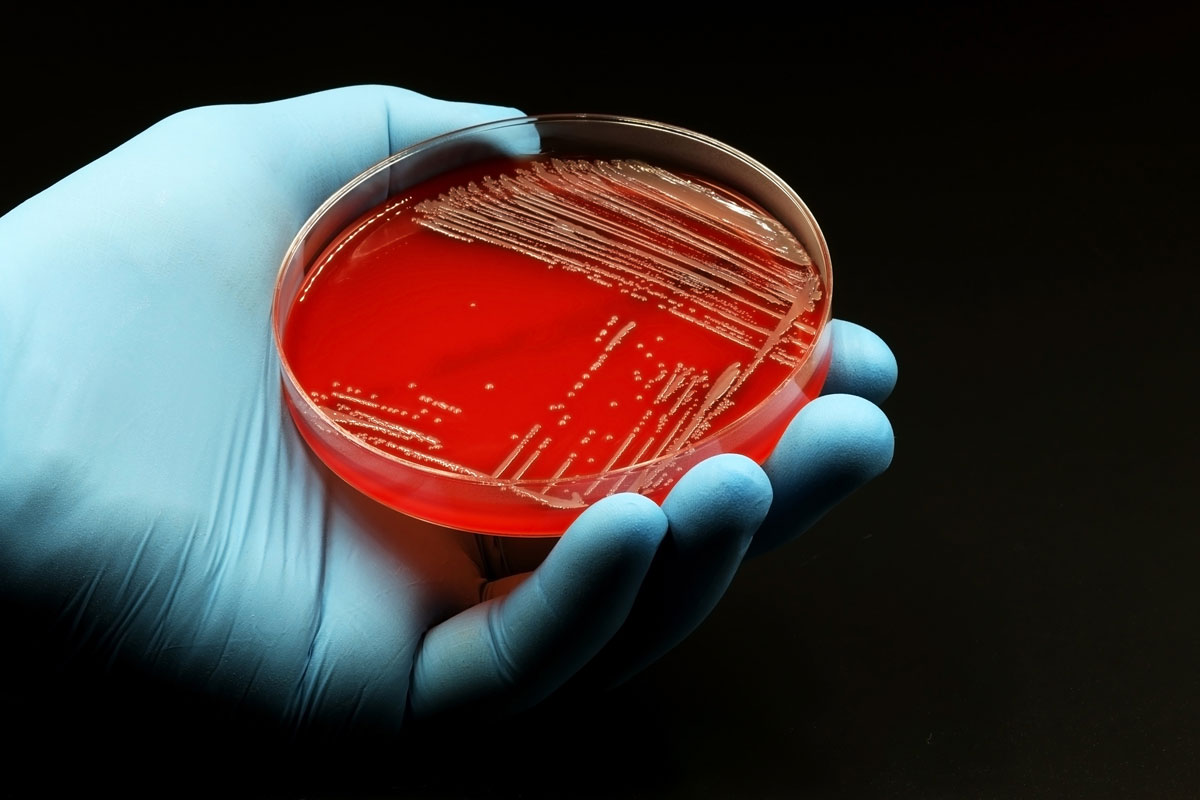

Krause berichtete über die Forschung zur Herkunft, Abstammung und Übertragung einiger der gefährlichsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte, besonders der Pest. „Mithilfe modernster DNA-Sequenzierung ist es gelungen, molekulare Fossilien der Krankheitserreger in Form von bakteriellen Genomen aus historischen menschlichen Skeletten zu erstellen“, sagte Krause.

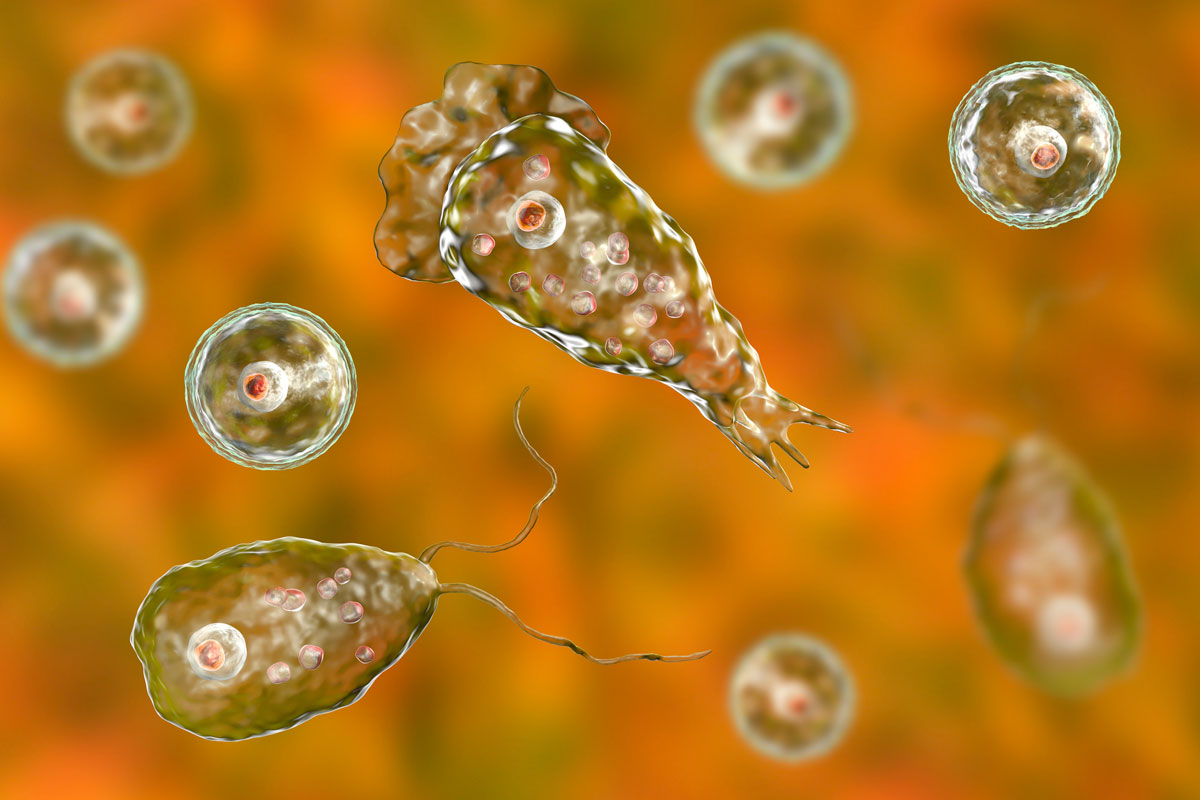

„Unter anderem haben Wissenschaftler*innen das gesamte Erbgut des mittelalterlichen Pest-Erregers rekonstruiert. Seine molekularen Spuren konnten bis zum Ursprung des Schwarzen Todes in Zentralasien zurückverfolgt werden. Erbgutanalysen des steinzeitlichen Pest-Erregers erlauben es zusätzlich, einzelne evolutionäre Schritte bei der Anpassung der Bakterien an den Säugetierwirt und den Floh als Zwischenwirt nachzuvollziehen und Hinweise auf prähistorische Epidemien zu gewinnen.“

Wissenschaftliche Leiter der dritten Marburger Wissenschaftsgespräche waren der Genetiker Prof. Dr. Michael Bölker und der Mediziner Prof. Dr. Andreas Neubauer. „Wir freuen uns, dass wir Professor Johannes Krause als Gast für die diesjährigen Wissenschaftsgespräche gewinnen konnten“, sagte Bölker in seinem Grußwort.

„Mit seiner Forschung hat er ganz entscheidend zur Weiterentwicklung der Archäogenetik beigetragen. Vor über 10 Jahren machte er eine bahnbrechende Entdeckung. Aus einem winzig kleinen Knochen, der in einer Höhle des Altai-Gebirges in Sibirien gefunden wurde, konnte Krause durch die Sequenzierung des Genoms eine bis dahin unbekannte Menschenform, den Denísova-Menschen, nachweisen. In der Folge hat sich die Forschung auf die Frühgeschichte des Menschen verlagert und wie große Wanderungsbewegungen die weitere Entwicklung bestimmt haben. Dieser Teil der Menschheitsgeschichte war auch von Epidemien und Pandemien begleitet und vermutlich auch entscheidend beeinflusst.“

Koexistenz von Mensch und Mikrobe

Neubauer würdigte die Leistungen Krauses aus der Perspektive der Medizin: „Die Natur ist voller Koexistenzen. Die Forschung von Johannes Krause zeigt überzeugend, dass Menschen nicht nur mit Menschen koexistieren, sondern in hohem Maße auch mit den Mikroben in und auf uns. So hat zum Beispiel die Koexistenz des Magenkeims Helicobacter pylori mit den Menschen dazu beigetragen, dass sich unser Immunsystem besser mit Tuberkulose oder Leishmanien auseinandersetzen konnte. Man kann spekulieren, ob die Spezies Mensch ohne die Koexistenz mit Mikroben überlebt hätte.“

Interessierte konnten Krauses Vortrag in Präsenz in der Universitätsbibliothek oder per Livestream verfolgen. Auf dem Programm der zweitägigen Veranstaltung standen auch ein interdisziplinäres Symposium mit eingeladenen Gästen aus verschiedenen Fachdisziplinen der Natur- und Lebenswissenschaften sowie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Postdoktorand*innen sowie Promovierende der Philipps-Universität hatten zudem die Gelegenheit, sich mit Krause in einem Kolloquium auszutauschen.

Mit den Marburger Wissenschaftsgesprächen möchte das Präsidium der Philipps-Universität den wissenschaftlichen Diskurs zu aktuellen Themen in Marburg und über Marburg hinaus beleben. Es ist eine fachlich anspruchsvolle und zugleich öffentlichkeitswirksame Reihe, deren Gäste auf fächerübergreifendes Interesse stoßen.

Quelle: Philipps-Universität Marburg