Es wurde lange Zeit angenommen, dass die ersten zwei Zellen, die nach der ersten Teilung der befruchteten Eizelle entstehen, im Sinne der Totipotenz, also der Fähigkeit der Zelle, einen vollständigen bzw. eigenständigen Organismus zu bilden, identisch sind. Diese Gleichheit wollten die Forscher für ihre Studien an Mausembryonen nutzen: Indem sie die Zellen im Zweizellstadium voneinander trennen, würden sie zwei eineiige Zwillingszellen erhalten, die eine perfekte Kontrolle zueinander darstellen, so die Annahme.

Erhebliche Unterschiede entdeckt

Wissenschaftlerteam des MPI und des CeRA: PD Dr. Michele Boiani, Ellen Casser (beide MPI), Prof. Dr. Stefan Schlatt, PD Dr. Verena Nordhoff (beide CeRA; vl) © MPI Münster

Wissenschaftlerteam des MPI und des CeRA: PD Dr. Michele Boiani, Ellen Casser (beide MPI), Prof. Dr. Stefan Schlatt, PD Dr. Verena Nordhoff (beide CeRA; vl) © MPI MünsterUm zunächst die Grundlage ihrer weiteren Studien zu prüfen, untersuchten die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin (MPI) und dem Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie (CeRA) (Universität Münster) die aus der „Embryo-Splitting" genannten Methode entstandenen Zwillingsembryonen.

Doch anstatt immer gleiche Partner vorzufinden, entdeckte das Forscherteam erhebliche Unterschiede: Bei circa 70 Prozent der Zellpaare sind die sich daraus entwickelnden eineiigen Zwillinge nicht gleich.

Ellen Casser, Erstautorin der Studie und Doktorandin bei Privatdozent Dr. Michele Boiani vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin, erläutert die Unterschiede: „Wir haben die Zwillingszellen sich zum Eibläschen, dem sogenannten Blastozysten-Stadium, entwickeln lassen und sie dann paarweise zurück in eine Gebärmutter überführt. Obwohl die Embryonen somit dieselben Bedingungen erfuhren, zeigten sie unterschiedliche Überlebensfähigkeiten. Zudem war die Verteilung der Zellen in den verschiedenen Gewebetypen in den frühen Embryonen unterschiedlich.“

Genaktivität von 26 000 Genen analysiert

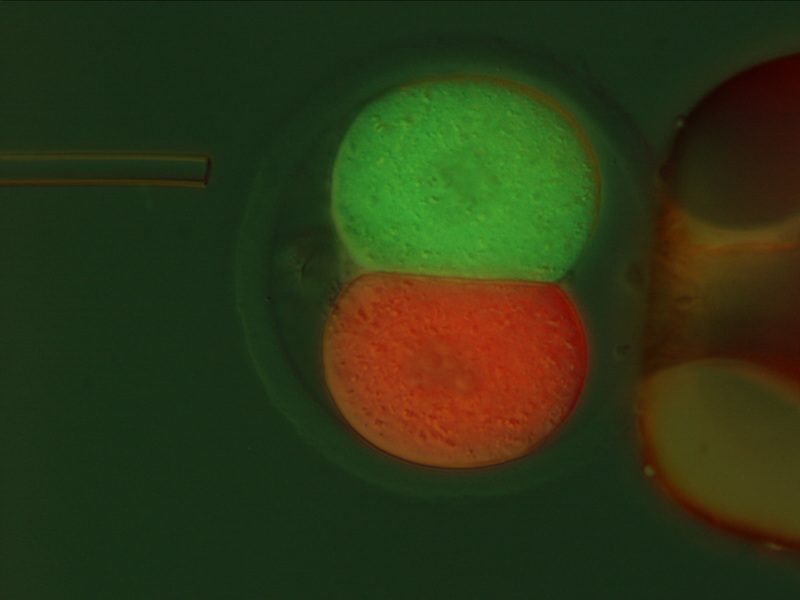

Blastozysten-Stadium von Mausembryonen: In 70 Prozent der Zwillingspaare entwickeln sich die einzelnen Zellen mit unterschiedlichem Erfolg zur Blastozyste. (Rot gefärbte Zellen bilden den späteren Fötus, grün und blau gefärbte Zellen werden zum extraembryonalen Gewebe, wie z. B. der Plazenta) © MPI Münster / E. Casser

Blastozysten-Stadium von Mausembryonen: In 70 Prozent der Zwillingspaare entwickeln sich die einzelnen Zellen mit unterschiedlichem Erfolg zur Blastozyste. (Rot gefärbte Zellen bilden den späteren Fötus, grün und blau gefärbte Zellen werden zum extraembryonalen Gewebe, wie z. B. der Plazenta) © MPI Münster / E. CasserDie größten Unterschiede bemerkten die Wissenschaftler im sogenannten Epiblast-Gewebe, aus dem später der eigentliche Fötus entsteht. „Dies erklärt wahrscheinlich, warum sich manche Embryonen nicht weiter entwickeln und warum eineiige Zwillinge in der Natur eher selten vorkommen“, sagt Boiani.

Die Unterschiede manifestierten sich nicht nur in morphologischen Merkmalen. Privatdozentin Dr. Verena Nordhoff vom Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie und ihre Kollegin Anika Witten von der Core Facility Genomik der Medizinischen Fakultät der Universität Münster analysierten die Genaktivität von jeweils 26 000 Genen in den Zellpaaren: „Bei nur circa 30 Prozent der Zellpaare konnten wir anhand des Genexpressionsmusters erkennen, dass die Zellen von derselben befruchteten Eizelle stammten“, sagt Nordhoff.

„Also fanden wir auch auf der genetischen Ebene eine ähnliche ‚ungleiche’ Verteilung zwischen den Zwillingszellen wie bei den morphologischen Untersuchungen. Diese Genanalysen zeigen somit deutlich, dass die Unterschiede schon im Kernmaterial der Zellen verankert sind und nicht erst während der weiteren Entwicklung zur Blastozyste entstehen.“

Chance für die Reproduktionsmedizin

Blastozysten-Stadium von Mausembryonen: In 70 Prozent der Zwillingspaare entwickeln sich die einzelnen Zellen mit unterschiedlichem Erfolg zur Blastozyste. (Rot gefärbte Zellen bilden den späteren Fötus, grün und blau gefärbte Zellen werden zum extraembryonalen Gewebe, wie z. B. der Plazenta) © MPI Münster / E. Casser

Blastozysten-Stadium von Mausembryonen: In 70 Prozent der Zwillingspaare entwickeln sich die einzelnen Zellen mit unterschiedlichem Erfolg zur Blastozyste. (Rot gefärbte Zellen bilden den späteren Fötus, grün und blau gefärbte Zellen werden zum extraembryonalen Gewebe, wie z. B. der Plazenta) © MPI Münster / E. Casser„Schon rein aus wissenschaftlicher Sicht sind dies interessante Ergebnisse“, freut sich Boiani. „Die ersten beiden Zellen, die aus der ersten Zellteilung der befruchteten Eizelle entstehen, sind – entgegen bisherigen Annahmen – meistens nicht identisch, auch nicht im Sinne der Totipotenz, also der Fähigkeit einer Zelle, sich in einen vollständigen Organismus zu entwickeln“, führt er fort.

Für die Reproduktionsmedizin birgt diese Erkenntnis eine Chance: Die Wissenschaftler können an diesen ungleichen Zellpaaren standardisierte Embryokulturmedien testen, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Medium die ungleichen Zellen „gleicher“ (oder noch „ungleicher“) macht.

„Für die Reproduktionsmedizin und den Erfolg von Fruchtbarkeitsbehandlungen ist es wichtig zu wissen, ob ein bestimmtes Medium die Entwicklungsfähigkeit der frühen Embryonen erhöhen kann“, erläutert Nordhoff.

Intensive Zusammenarbeit

Tatsächlich scheint dies der Fall zu sein: Ein erster Vergleich an Mausembryonen deute darauf hin, dass bestimmte Kulturmedien die Entwicklungsfähigkeit der Embryonen verbessern können, so das Team.

Für diese vorläufigen Ergebnisse wurde Ellen Casser Anfang Juli auf der jährlichen Tagung der European Society of Human Reproduction and Embryology in Genf mit dem „Basic Science Award for poster presentation“ prämiert. „Die Stärke dieser Studie basiert auf unserer langjährigen, intensiven Zusammenarbeit zwischen dem MPI und dem CeRA“, sagt Prof. Dr. Stefan Schlatt, Direktor des CeRA.

Das sieht offenbar auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft so: Erst im Januar letzten Jahres hat sie drei gemeinsame Projektanträge des MPI und des CeRA mit einem Gesamtvolumen von 1,15 Mio. Euro bewilligt.

Quelle: Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin

Originalpublikation: Boiani M. et al.; Totipotency segregates between the sister blastomeres of two-cell stage mouse embryos; Nature Science Reports, 2017; DOI: 10.1038/s41598-017-08266-6