Wie hoch das Risiko eines Patienten ist, atypisches Vorhofflattern zu entwickeln, ließ sich bisher nicht zuverlässig untersuchen. Forscher des KIT, der Medizinischen Klinik IV des Städtischen Klinikums Karlsruhe sowie der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg und des Universitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen haben nun eine Methode entwickelt, das Risiko für Vorhofflattern individuell abzuschätzen: Wie die Wissenschaftler berichten, ermöglichen personalisierte Computermodelle, sämtliche Pfade zu identifizieren, entlang derer die atypischen, kreisende elektrischen Erregungen auftreten können.

„Unsere Modelle beziehen anatomische, elektrophysiologische und pharmakologische Kriterien ein“, erklärt Dr. Axel Loewe, Leiter der Arbeitsgruppe Herzmodellierung am Institut für Biomedizinische Technik des KIT. Auch die Wirkung von Therapien wie Katheterablation oder Medikamenten lässt sich so vorab individuell einschätzen.

Computermodelle ergänzen klassische Methoden

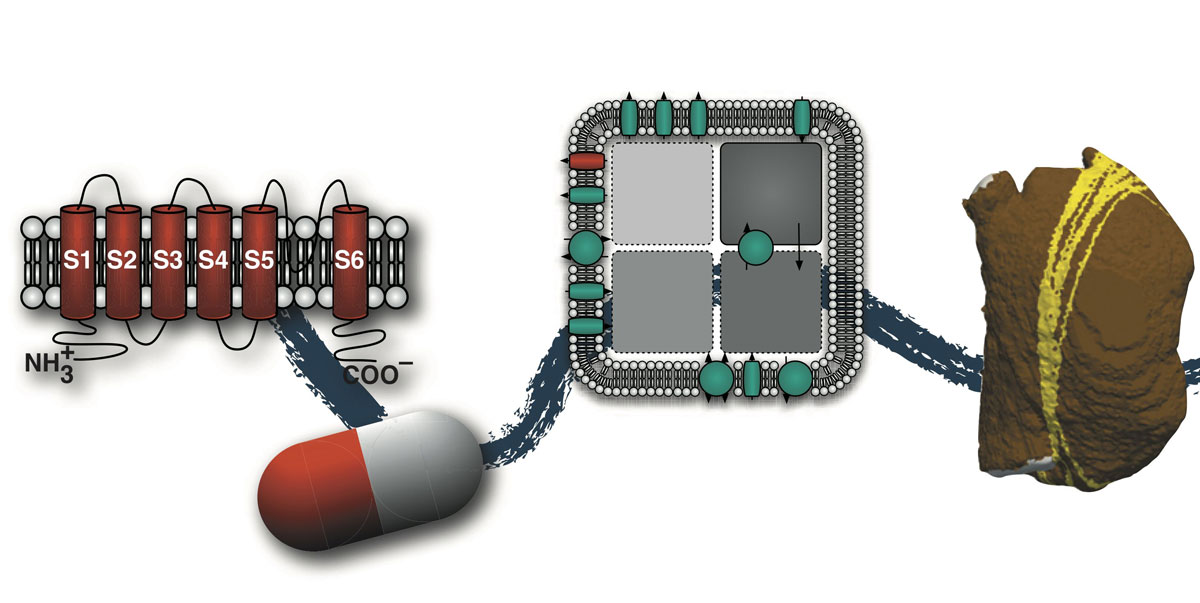

Ionenkanal, Medikament, Zelle und Vorhofflatterpfade (gelb) auf rechtem Vorhof (braun). © Axel Loewe / KIT

Ionenkanal, Medikament, Zelle und Vorhofflatterpfade (gelb) auf rechtem Vorhof (braun). © Axel Loewe / KITDie Arbeit demonstriert die Vorteile mathematisch simulierter Organe für die Medizin: „Computermodelle bieten eine perfekt kontrollierbare Umgebung für Experimente“, erklärt Loewe. „So lassen sich einzelne Änderungen simulieren und ihre Folgen für das Gesamtsystem berechnen.“ Die Modelle ergänzen klassische Methoden wie Zell- und Tierexperimente und ermöglichen, neue Therapien ohne Risiko für den Menschen zu testen.

Loewe simulierte bereits in seiner Dissertation die Ursachen von Vorhofflimmern mit dem Computer. Die von Loewe geleitete Arbeitsgruppe Herzmodellierung des KIT entwickelt wirklichkeitsnahe Modelle des Herzens auf allen Ebenen vom Ionenkanal über Zellen und Gewebe bis zum kompletten Organ. So können sie simulieren, wie eine elektrische Erregung entsteht, sich über die Vorhöfe und das gesamte Herz ausbreitet und, bei einem gesund schlagenden Herzen, erlischt oder aber, im Fall bestimmter Herzrhythmusstörungen, sich dauerhaft selbst erhält.

Elektrische Aktivität des Herzens aufzeichnen

Neben der Simulation solch grundlegender physiologischer und pathologischer Prozesse befasst sich die Arbeitsgruppe auch mit personalisierten Modellen, um das Risiko von Erkrankungen und die Wirkung von Behandlungen individuell zu bestimmen. Um die persönliche Anatomie, wie Größe und Form der Vorhöfe, eines Patienten zu erfassen, nutzen die Forscher bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomografie.

Bei der Einbeziehung der per Elektrokardiogramm (EKG) aufgezeichneten elektrischen Aktivität des Herzens arbeitet die Gruppe eng mit der ebenfalls am Institut für Biomedizinische Technik des KIT angesiedelten Arbeitsgruppe Bioelektrische Signale unter Leitung von Professor Olaf Dössel zusammen. Die Arbeiten, die sich zwischen Ingenieurwissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften und Medizin bewegen, bereiten den Weg zu maßgeschneiderten Therapien.

Beim Vorhofflattern handelt es sich um eine Herzrhythmusstörung, bei der ungewöhnlich schnelle elektrische Erregungsmuster die Vorhöfe zu raschen Kontraktionen veranlassen. Anders als beim häufigeren Vorhofflimmern verläuft die elektrische Erregung beim Vorhofflattern koordiniert. Aber wie das Vorhofflimmern führt das Vorhofflattern zu Herzrasen, Atemnot und Schwäche; auch ist das Schlaganfallrisiko erhöht. Eine typische Behandlung des Flimmerns ist die Ablation, das heißt eine kathetergestützte Verödung krankhafter elektrischer Erregungsherde im Herzmuskelgewebe. Häufig entwickeln Patienten nach der Behandlung jedoch ein sogenanntes atypisches Vorhofflattern, bei dem eine kreisende Erregung sowohl im linken als auch im rechten Vorhof auftreten kann.

Quelle: Karlsruher Institut für Technologie

Originalpublikation: Axel Loewe et al.; Patient-Specific Identification of Atrial Flutter Vulnerability – A Computational Approach to Reveal Latent Reentry Pathways; Frontiers in Physiology, 2019, DOI: 10.3389/fphys.2018.01910