Prostatakrebs ist eine bösartige Tumorerkrankung der Vorsteherdrüse (Prostata). Nach Lungen- und Darmkrebs ist dies die dritthäufigste Krebserkrankung bei Männern. Pro Jahr werden bundesweit rund 63 000 Neuerkrankungen diagnostiziert. Problematisch ist, dass die Erkrankung im Frühstadium keine oder nur geringe Symptome zeigt, erst im fortgeschrittenen Stadium können Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Knochenschmerzen und Gewichtsverlust auftreten.

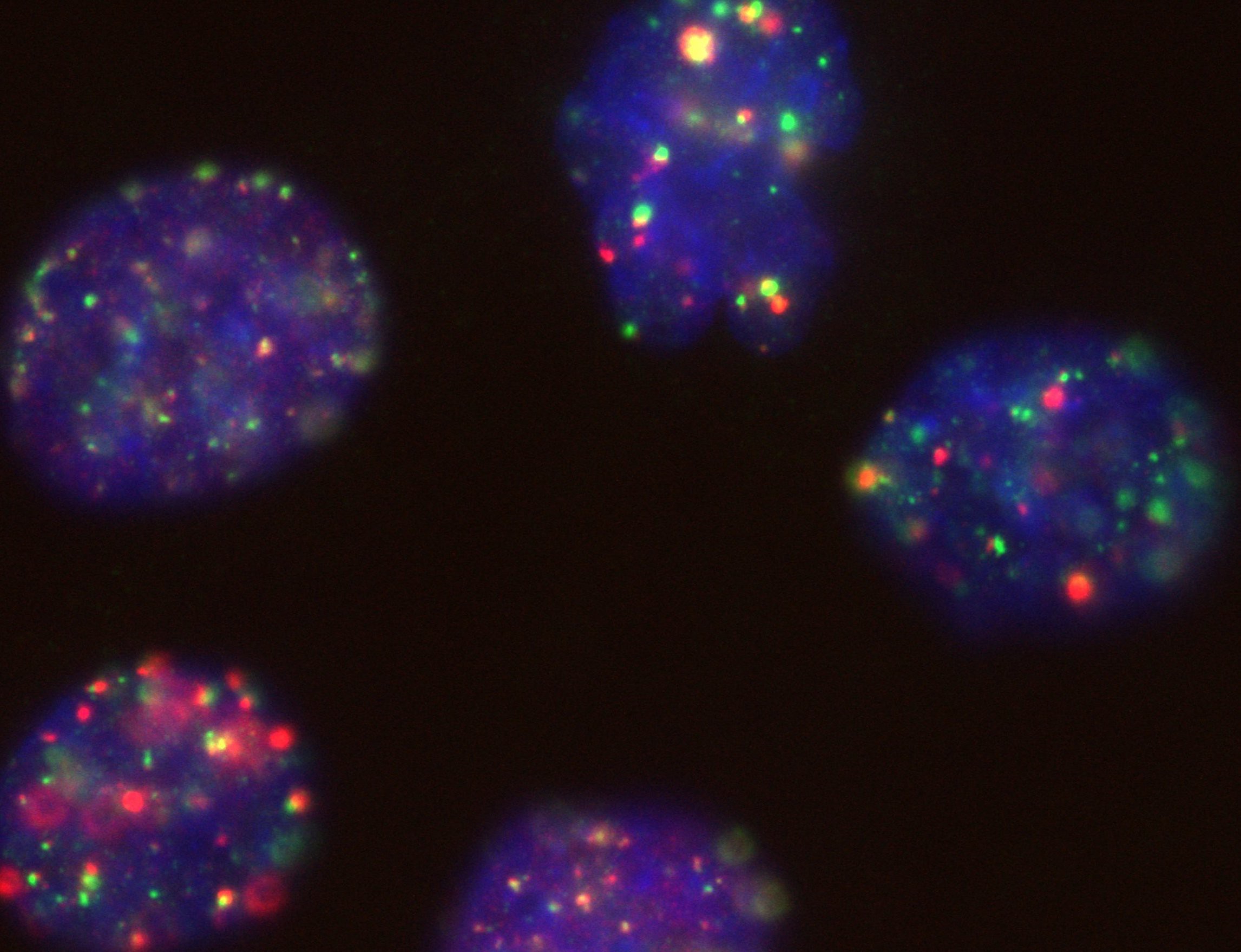

Insgesamt können die Wissenschaftler mit ihrem Test Tumorproben auf bis zu 37 Mutationen hin untersuchen, um weitere Informationen über den individuellen Krankheitsverlauf und Behandlungsoptionen zu erhalten. Die BRCA1- und BRCA2-Gene codieren für sogenannte Tumorsuppressorproteine, die unter anderem Doppelstrangbrüche in der DNA reparieren. In Krebszellen mit Mutationen in diesen Genen kann geschädigtes Erbgut nur noch fehlerhaft repariert werden.

„Bei Patienten mit Mutationen in den Genen BRCA1 oder BRCA2 kommt es zu einem vergleichsweise frühen Ausbruch der Krankheit und einem sehr raschen, oft tödlichen Verlauf", erklärt Prof. Dr. Stefan Duensing von der Urologischen Universitätsklinik Heidelberg. „Erste Behandlungen der betroffenen Patienten mit einem PARP-Hemmer konnten die Patienten zwar nicht heilen, aber ihre Lebensqualität deutlich verbessern".

Prostatakrebs – so vielfältig wie Brustkrebs?

BRCA1 bei der Arbeit: Im blau eingefärbten Zellkern sind rot leuchtende BRCA1-Proteine zu sehen, die Doppelstrangbrüche im Erbgut reparieren. Heidelberger Wissenschaftlern gelang es nun, mit einem speziellen Test nachzuweisen, ob das für dieses Protein codierende Gen in seiner Funktion gestört ist, was Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf und Therapiemöglichkeiten bei Männern mit Prostatakarzinom hat. © Universitätsklinikum Heidelberg

BRCA1 bei der Arbeit: Im blau eingefärbten Zellkern sind rot leuchtende BRCA1-Proteine zu sehen, die Doppelstrangbrüche im Erbgut reparieren. Heidelberger Wissenschaftlern gelang es nun, mit einem speziellen Test nachzuweisen, ob das für dieses Protein codierende Gen in seiner Funktion gestört ist, was Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf und Therapiemöglichkeiten bei Männern mit Prostatakarzinom hat. © Universitätsklinikum HeidelbergBei Brustkrebs ist es mittlerweile üblich, dass die Patienten nach einer molekularbiologischen Untersuchung in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, weil man weiß, dass ganz unterschiedliche Veränderungen im Genom für die Entstehung eines Tumors verantwortlich sein können. Eine Analyse dieser Mutationen gibt Hinweise auf den Verlauf der Krankheit und zeigt unterschiedliche Behandlungsoptionen auf. Beim Prostatakrebs gab es dies bislang nicht, alle Patienten wurden in ähnlicher Weise behandelt.

„Im klinischen Alltag haben wir jedoch gesehen, dass die Patienten sich deutlich unterscheiden, wir hatten also schon lange einen Verdacht", fasst Prof. Dr. Markus Hohenfellner, Ärztlicher Direktor der Urologischen Universitätsklinik zusammen. Bekannt war außerdem, dass in Familien, in denen vermehrt Brustkrebs auftritt, die Männer ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs tragen. Verantwortlich dafür ist häufig eine Mutation in den DNA-Reparaturgenen BRCA1 (BReast CAncer 1) oder BRCA2 (BReast CAncer 2).

In einem interdisziplinären Ansatz entwickelte das Team des molekularpathologischen Zentrums am Institut für Pathologie ein Testsystem, erprobten dies erfolgreich und untersuchten dann die ersten 50 Patienten – und wurden prompt fündig. „Betroffen sind häufig jüngere Patienten, die nicht auf die Standardtherapien mit Taxanen oder antihormonellen Substanzen ansprechen", sagt Prof. Dr. Stefan Duensing.

Umfassender Biomarkertest bei Prostatakarzinom

Mittlerweile wurde der Test deutlich erweitert: „Es ist uns gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Proben aus Biopsien oder Operationen auf 37 verschiedene Gene, die eine wesentliche Rolle in der DNA Reparatur spielen untersucht werden können, das ist ein sehr umfassender Biomarkertest für das Prostatakarzinom und funktioniert an Paraffin-eingebetteten und formalinfixierten Proben, wie sie üblicherweise in der pathologischen Diagnostik verwendet werden," so Dr. Albrecht Stenzinger, der Leiter des molekularpathologischen Zentrums am Institut für Pathologie und sein Kollege Dr. Volker Endris.

Um das Verfahren nun in der Praxis zu testen, suchen die Wissenschaftler Prostatakrebspatienten, die eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen: unter 50 Jahre alt, Auftreten von Brust- oder Prostatakrebs in der Familie, schlechtes Ansprechen auf Standardtherapien sowie schneller Rückfall nach zunächst erfolgreicher operativer Behandlung. Bestätigt sich bei dieser Untersuchung eine BRCA1/2-Mutation, gibt es eine neue Behandlungsoption mit sogenannten PARP-Hemmern: Poly(ADP-ribose)-Polymerase 1 (PARP-1) ist ein Enzym, das an der Reparatur von DNA-Brüchen beteiligt ist.

Wird dieses Enzym medikamentös blockiert, kann die Krebszelle die häufig bei Zellteilungen auftretenden DNA-Brüche nicht mehr reparieren, sie stirbt ab. PARP-Hemmer können bei entsprechender Indikation von den Krankenkassen übernommen werden. Eine Entscheidung darüber, ob diese Therapie sinnvoll ist, trifft jedoch weiterhin der behandelnde Arzt.

„Vermutlich werden wir mit diesem Werkzeug noch viele weitere Mutationen finden, für die es auch weitere Behandlungsoptionen wie beispielsweise eine Immuntherapie gibt. Allerdings sollten diese Therapien nur im Rahmen von Studien nach durchgeführt werden", sagt PD Dr. Carsten Grüllich Leiter der Translationalen Uro-Onkologie vom NCT Heidelberg, der ebenfalls an der Studie beteiligt ist.

Quelle: Universitätsklinikum Heidelberg