Die Wissenschaftler der Universität Bonn, des Universitätsklinikums Bonn, des Life & Brain Centers und der Technischen Universität Darmstadt wollen gemeinsam pharmakologische Werkzeuge entwickeln und einsetzen, um zu verstehen, auf welche Weise lebende Zellen miteinander kommunizieren.

„Bei vielen Erkrankungen, zum Beispiel Krebs, ist diese zelluläre Kommunikation gestört“, sagt die Sprecherin der neuen DFG-Forschergruppe, Prof. Dr. Evi Kostenis vom Institut für pharmazeutische Biologie der Universität Bonn. Zellen benutzen chemische Botenstoffe, wie zum Beispiel Hormone und Neurotransmitter, die auf Sensoren in der Zellmembran treffen und eine Reaktion der Zellen einleiten.

Eine wichtige Rolle spielen dabei sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die über G-Proteine chemische Signale an das Zellinnere weitergeben. „Genau diese G-Proteine wollen wir als Informationsübermittler pharmakologisch manipulieren“, sagt der stellvertretende Sprecher der Initiative, Prof. Dr. Klaus Mohr vom Pharmazeutischen Institut der Universität Bonn.

Erste Instanz der Signalkette

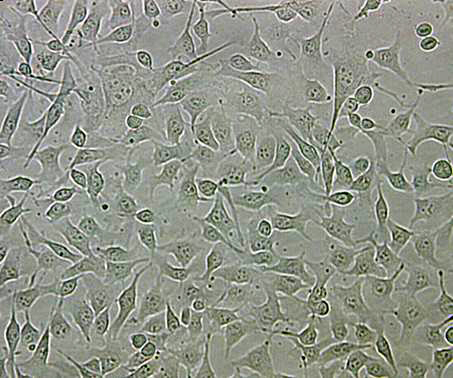

Durch die Zugabe des G-Protein-Hemmstoffs wird das Wachstum der Krebszellen gestoppt. © Evelyn Gaffal / Thomas Tüting / UKB

Durch die Zugabe des G-Protein-Hemmstoffs wird das Wachstum der Krebszellen gestoppt. © Evelyn Gaffal / Thomas Tüting / UKBBislang standen die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren im Zentrum von Arzneimittelentwicklungen. Aber bei Lungenerkrankungen sowie bestimmten Schmerz- und Krebsformen kann dieses Konzept versagen, weil bei diesen Krankheiten gewöhnlich eine Vielzahl verschiedener Rezeptoren beteiligt ist. Mit einem Fokus auf G-Proteine ließe sich jedoch die krankhaft veränderte Rezeptorkommunikation konzertiert ausschalten.

Genau auf diese G-Proteine, die erste Instanz in der Signalkette direkt unterhalb der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, richtet die Forschergruppe ihren Blick. Die Wissenschaftler möchten zum einen die G-Proteine im Krankheitsgeschehen besser verstehen und sie gleichzeitig als neuen Ansatzpunkt für neuartige Therapien erforschen.

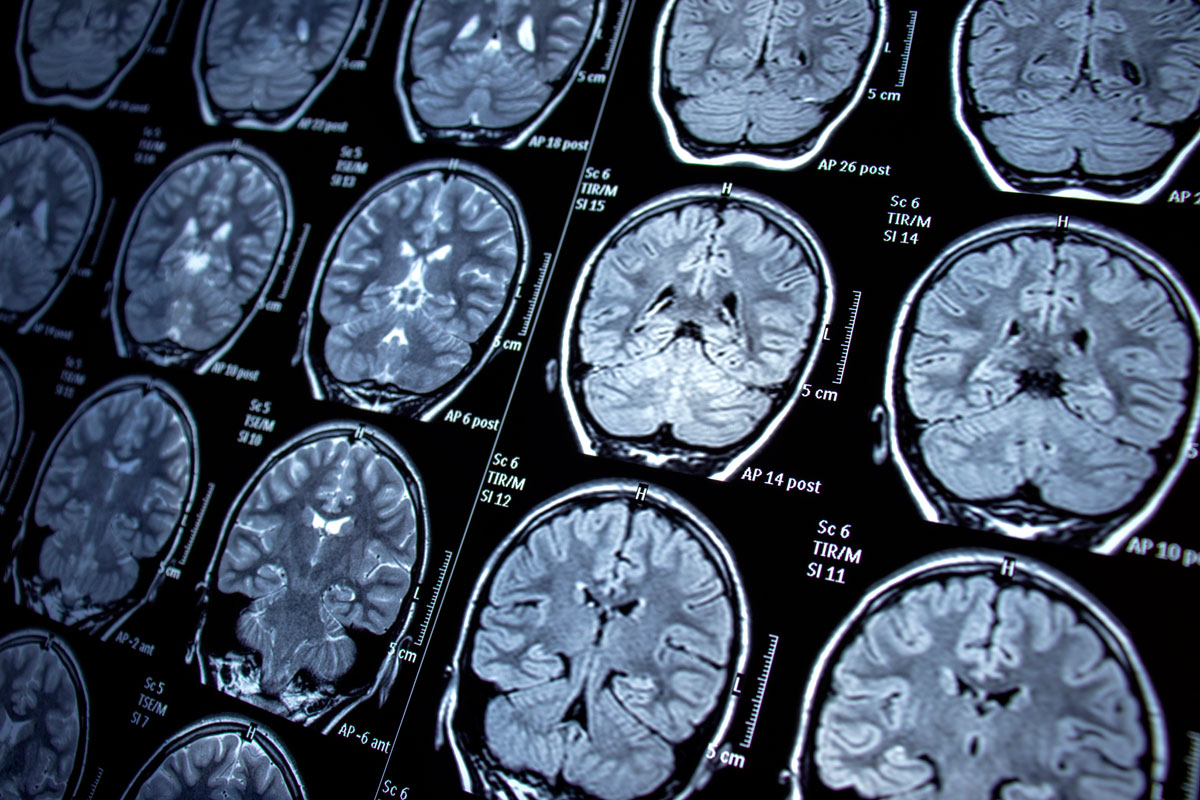

„Derzeit stehen fast keine G-Protein-Blocker zur Verfügung“, sagt Prof. Kostenis. Mit geeigneten Hemmstoffen ließen sich jedoch absehbar Störsignale in der Kommunikation besser unterbinden. Dieses therapeutische Prinzip sollte sich nicht nur auf Krebserkrankungen, sondern auch auf Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronisch obstruktive Bronchitis anwenden lassen.

Aktuelle Studie

Dass G-Proteine als Signalvermittler in der Tat ein vielversprechender Ansatzpunkt für pharmakologische Behandlungsverfahren sind, zeigte ein internationales Forscherteam unter Leitung von Prof. Kostenis, Prof. Dr. Thomas Tüting, und Prof. Dr. Gabriele König in einer aktuellen Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde.

Für den schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) entwickelte die Wissenschaftlergruppe eine neue therapeutische Strategie: Hemmung verschiedener G-Proteine zur effektiven Unterdrückung von Wachstum, Stoffwechsel und Beweglichkeit der entarteten Zellen.

Quelle: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Weitere Informationen

Publikation: Ramona Schrage et al.; The experimental power of FR900359 to study Gq-regulated biological processes; Nature Communications; DOI: 10.1038/ncomms10156